Einführung des neu erworbenen „geowindows“

Nachdem das Lehr- und Lernlabor für das Fach Geographie und anschlussfähige Fächer als neuer Unterrichtsraum mit separatem Materialraum (Zi. E33/E34) im Mai 2022 fertiggestellt und seit dem Schuljahr 2022/23 vollständig für den Geographieunterricht in den Stundenplan integriert wurde, fand am 28.02.23 die offizielle Einweihung statt. Konkreter Anlass war die Einführung und Vorstellung des neu erworbenen Experimentiermediums „geowindow“, dessen Anschaffung von der Seminarlehrkraft Frau Tanja Dikhoff initiiert und von dem Entwickler und Geologen Mathias Faller persönlich ans CEG geliefert wurde.

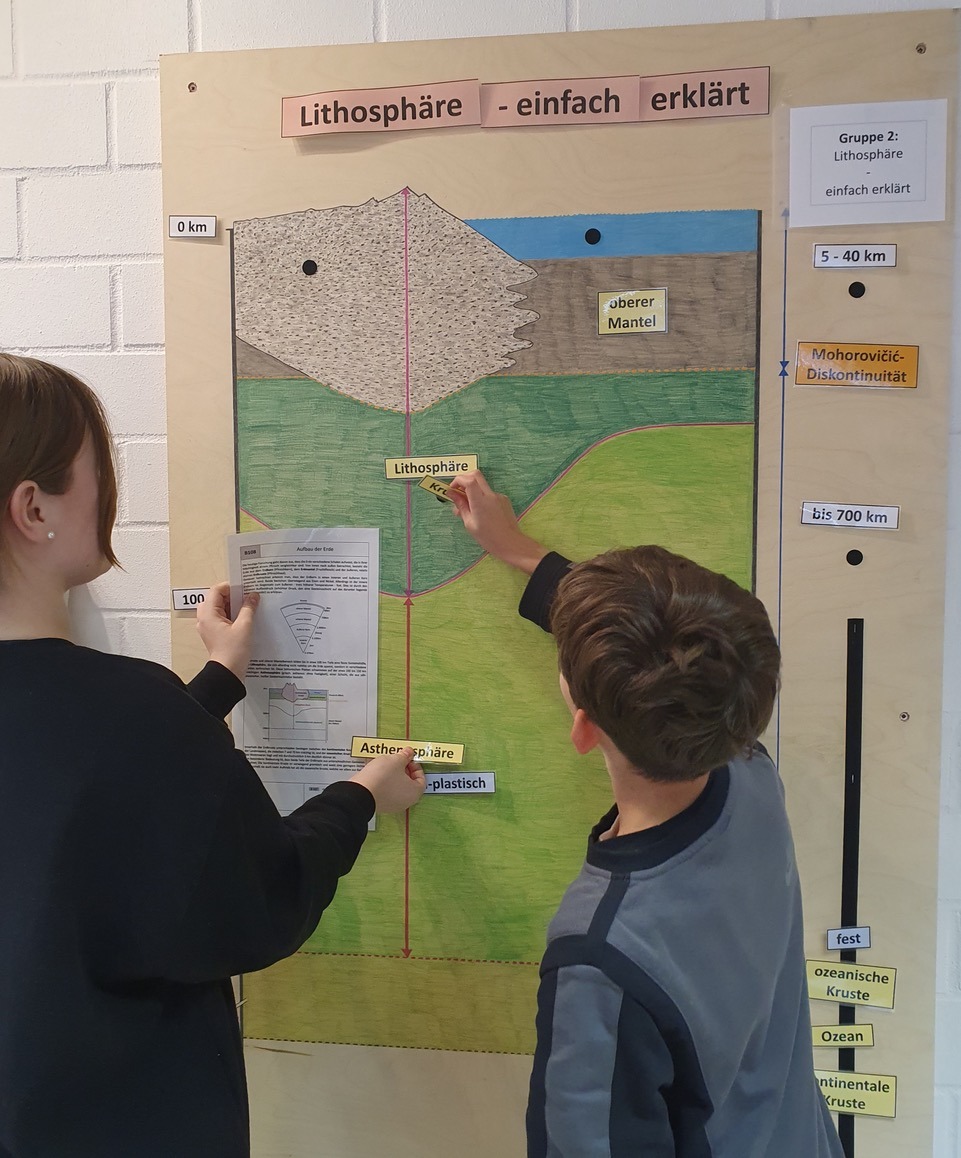

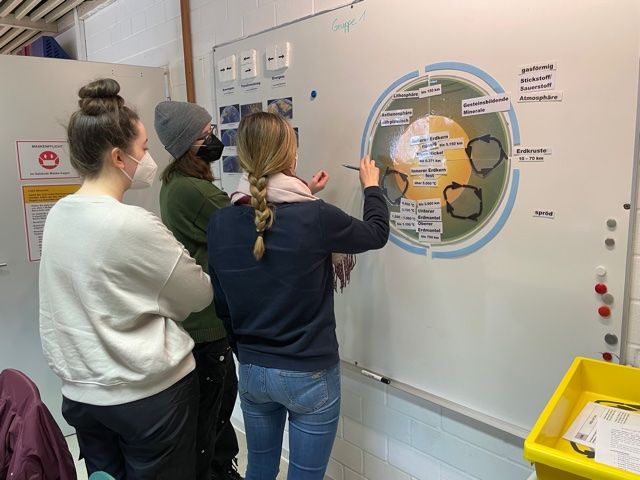

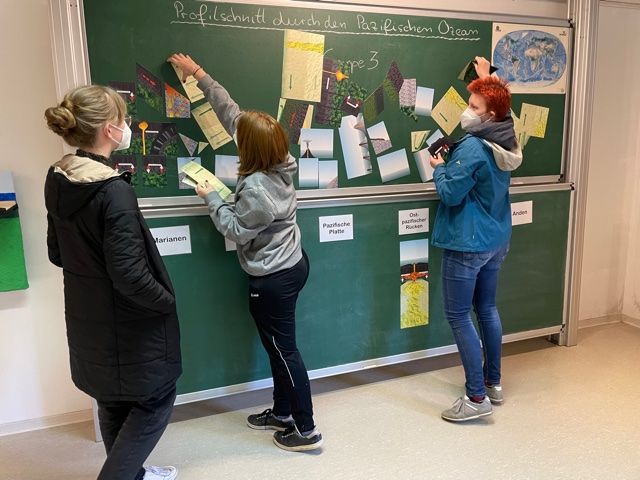

Mit dem innovativen und für Bayern einmaligen Lehr- und Lernlabor wird das Fach Geographie als lebendiges und zukunftsorientiertes Schulfach am CEG weiter gestärkt. Kompetenzorientierter Unterricht erfordert offene Unterrichtsformen, vielfältige Materialien zur Annäherung an die außerschulische Wirklichkeit, den Einsatz digitaler Medien und wegen der hohen Bedeutung wechselnder Sozialformen auch die Möglichkeit, leicht veränderbarer Lernarrangements.

Diesen Grundüberlegungen folgt das von der Stadt Erlangen finanzierte Fachraumkonzept der Fachschaft Geographie für das Lehr- und Lernlabor, welches auch von anderen Fächern genutzt und gebucht werden kann. Durch das Integrieren eines Feuchtraumbereichs wird zudem das geographische Experimentieren sowie die Arbeit mit Geräten und Modellen, wie beispielsweise dem bereits erwähnten „geowindow“, möglich.

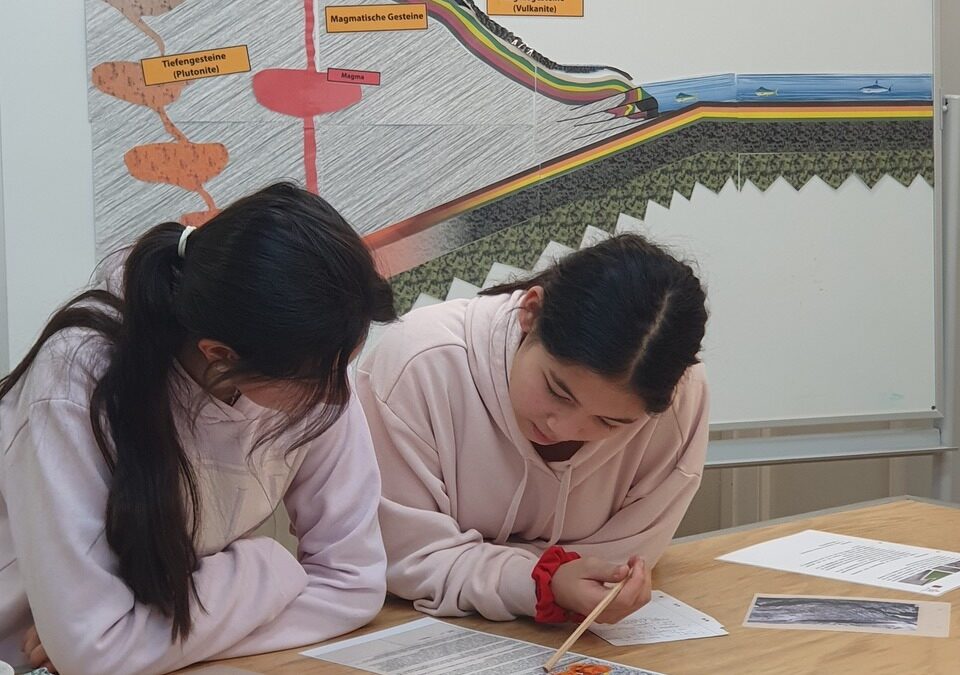

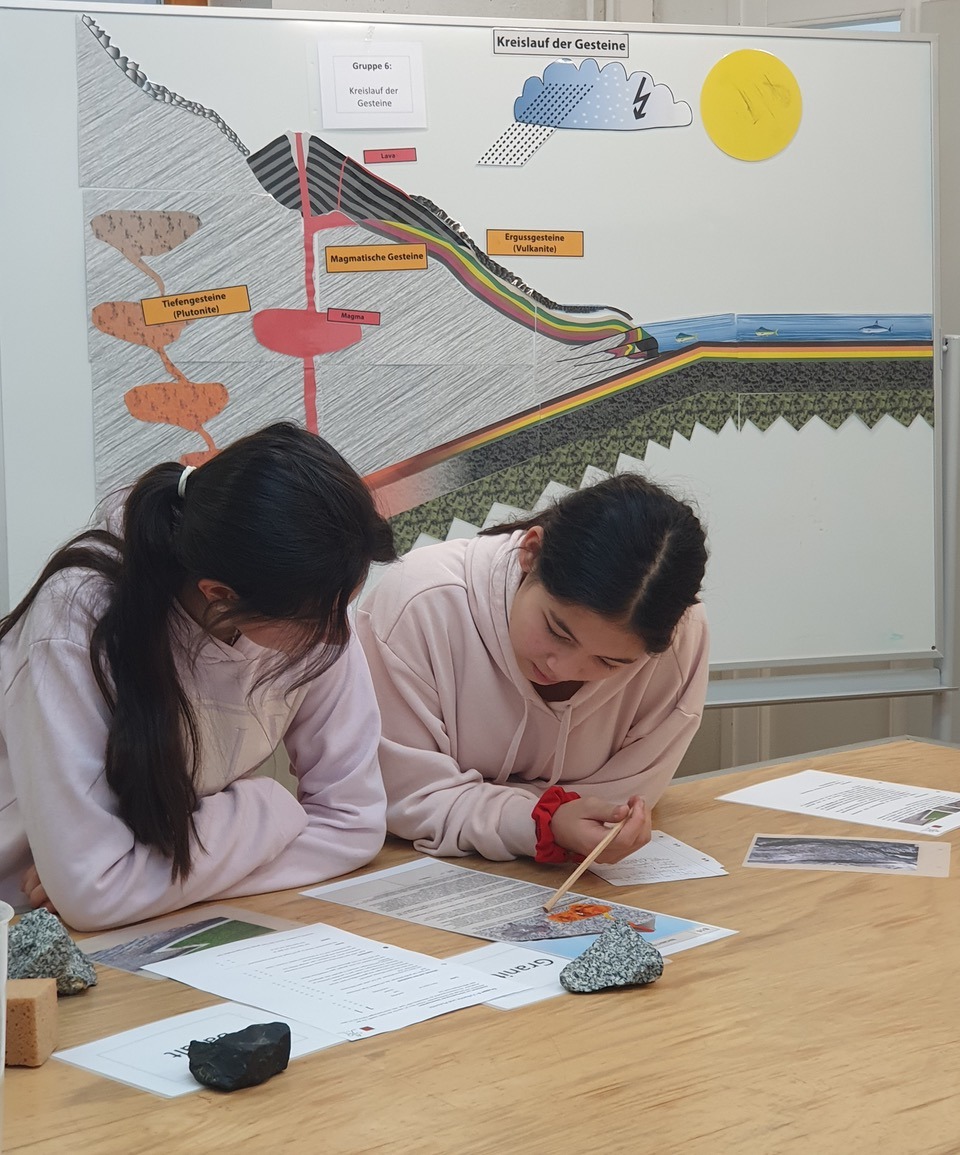

Nach der Begrüßung durch Herrn Dr. Kellner und einer kurzen Ansprache des Fachschaftsleiters Herr Cramer demonstrierte Herr Faller anhand einer Unterrichtseinheit mit der Klasse 5a zum Thema „Wasser“ eindrucksvoll den Einsatz des „geowindows“ im Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler machten begeistert mit, erforschten zusammen das Abflussverhalten je nach Bodenbeschaffenheit und erkannten, wie gravierend und dauerhaft sich Wasserverschmutzung auswirken kann.

Am Nachmittag fand eine ebenfalls von Herrn Faller angeleitete Fortbildung für die Mitglieder der Fachschaft Geographie und des Lehrstuhls für Didaktik der Geographie zu weiteren Einsatzmöglichkeiten des „gewindows“ im Geographieunterricht statt. Dabei ging es in erster Linie darum, wie ein Schichtvulkan modelliert und schließlich zum Ausbruch gebracht werden kann.

Die Fachschaft Geographie freut sich sehr darüber, dass die Anschaffung weiterer sechs kleinerer „geowindows“ durch die Stadt Erlangen ermöglicht wird. Damit wird noch zielgerichteter die Schüleraktivierung stattfinden können, indem in Kleingruppen von Schülerinnen und Schülern selbstständig und aktiv experimentiert werden kann.

Mit dem Lehr- und Lernlabor sind jetzt auch die Voraussetzungen gegeben, die bestehende Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Didaktik der Geographie und mit dem GeoZentrum Nordbayern (Fachbereich Geowissenschaften) an der FAU zu vertiefen und auszubauen sowie noch stärker voneinander beim Weiterentwickeln des geographischen Lehrens und Lernens zu profitieren.

StD Cramer für die Fachschaft Geographie