Einblick in die Vergangenheit: Christian Ahnsehls Zeitzeugenbericht zur DDR-Geschichte

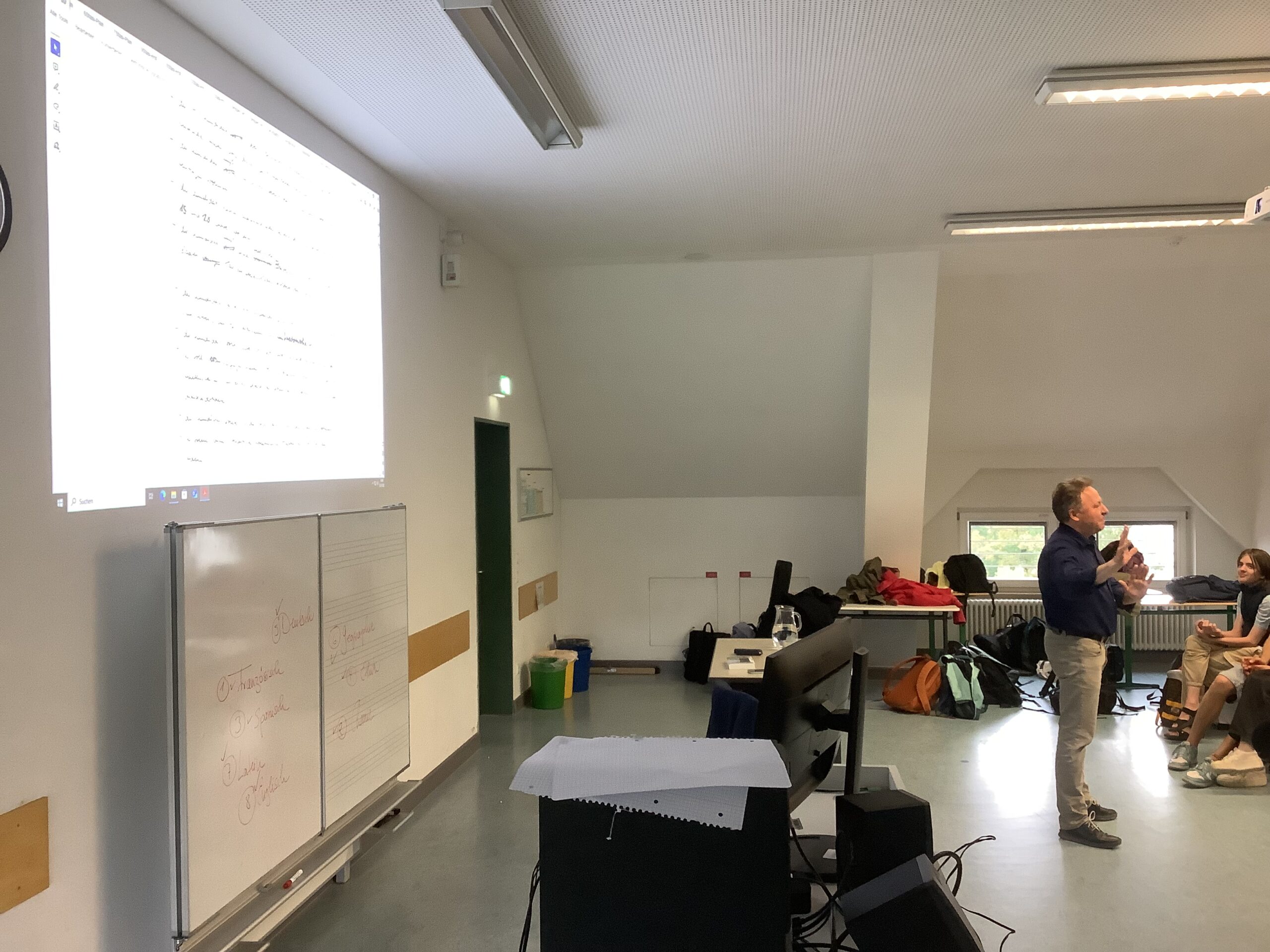

Am 22. Juli 2025 erhielten die zehnten Klassen des Christian-Ernst-Gymnasiums eine besondere Geschichtsstunde. Im Filmsaal folgten unsere Schülerinnen und Schüler den Ausführungen von Herrn Christian Ahnsehl, der auf Einladung der Fachschaft Geschichte über seine persönlichen Erfahrungen als Jugendlicher in der DDR und seine (zunehmend un-)freiwillige Verstrickung mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) berichtete. Sein Vortrag bot nicht nur Einblicke in die Mechanismen eines totalitären Staates, sondern auch in die Komplexität menschlicher Entscheidungen und die Notwendigkeit von Aufarbeitung.

Herr Ahnsehl, geboren in Greifswald, wuchs in der DDR auf: Der Vater, in der SED aktiv und an der Universität tätig, die Mutter – untypisch für die DDR als Hausfrau tätig – war christlich geprägt. Häufige Konflikte der Eltern und mit den Eltern prägten Christian Ahnsehls Jugend. Obwohl er in jungen Jahren ein überzeugter Kommunist war und sogar als Klassen-Agitator Wandzeitungen erstellte, führte seine kirchliche Sozialisation – Konfirmation und Religionsunterricht – zu einem inneren Zwiespalt mit der offiziellen DDR-Doktrin.

Dieser Zwiespalt und erste Zweifel an der Diskrepanz zwischen Darstellung und Realität äußerten sich auf unerwartete Weise. Als 13-Jähriger wurde er als „Agitator“ in seiner Klasse abgewählt, unter dem Vorwurf, an Gott zu glauben – eine Demütigung, die ihn paradoxerweise nur noch überzeugter von der DDR machte, da er unbedingt gefallen wollte. Ein Wendepunkt in seinem Leben ereignete sich im Alter von 15 Jahren: In einem Akt jugendlicher Rebellion und als Ausdruck seiner inneren Unruhe schlich sich Christian Ahnsehl eines Abends in den Keller, nahm einen Topf Farbe und pinselte an die Schulwand: „Wacht auf, steht auf, befreit euch! Ich will leben!“ Die Folgen waren unmittelbar spürbar: Am nächsten Tag war das Schulgelände weiträumig abgesperrt, die Kriminalpolizei lud ihn zur „Klärung eines Sachverhalts“ vor. Im Verhör gelang es ihm glaubhaft zu machen, dass es sich um jugendlichen Leichtsinn und nicht um eine politische Opposition handelte. Eine Schulstrafe – Gartenarbeit – war die Folge.

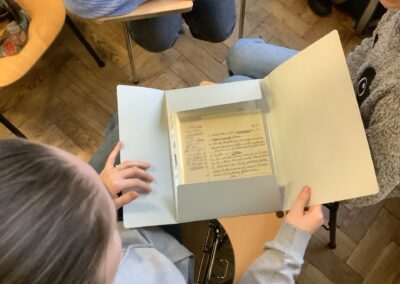

Was Christian Ahnsehl damals nicht wusste: Die Stasi hatte ihn bereits im Visier. Seine Stasi-Akte wurde bereits 1984 eröffnet, noch bevor er die Losung an die Wand schrieb. Das MfS war durch die Überwachung kirchlicher Treffen auf ihn aufmerksam geworden und suchte gezielt nach Informanten in seinem Umfeld. Seine Losung an der Schulwand war für das MfS der Auslöser für eine direkte Ansprache. Bald darauf erhielt er einen zugesteckten Zettel mit der Aufforderung, sich für eine „weitere Zusammenarbeit“ bei der Polizei zu melden. Für den 15-Jährigen war das erste Treffen mit einem Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, aus seiner damaligen Sicht, ein „besonders cooles“ Erlebnis – er traf sich ja schließlich mit dem Geheimdienst.

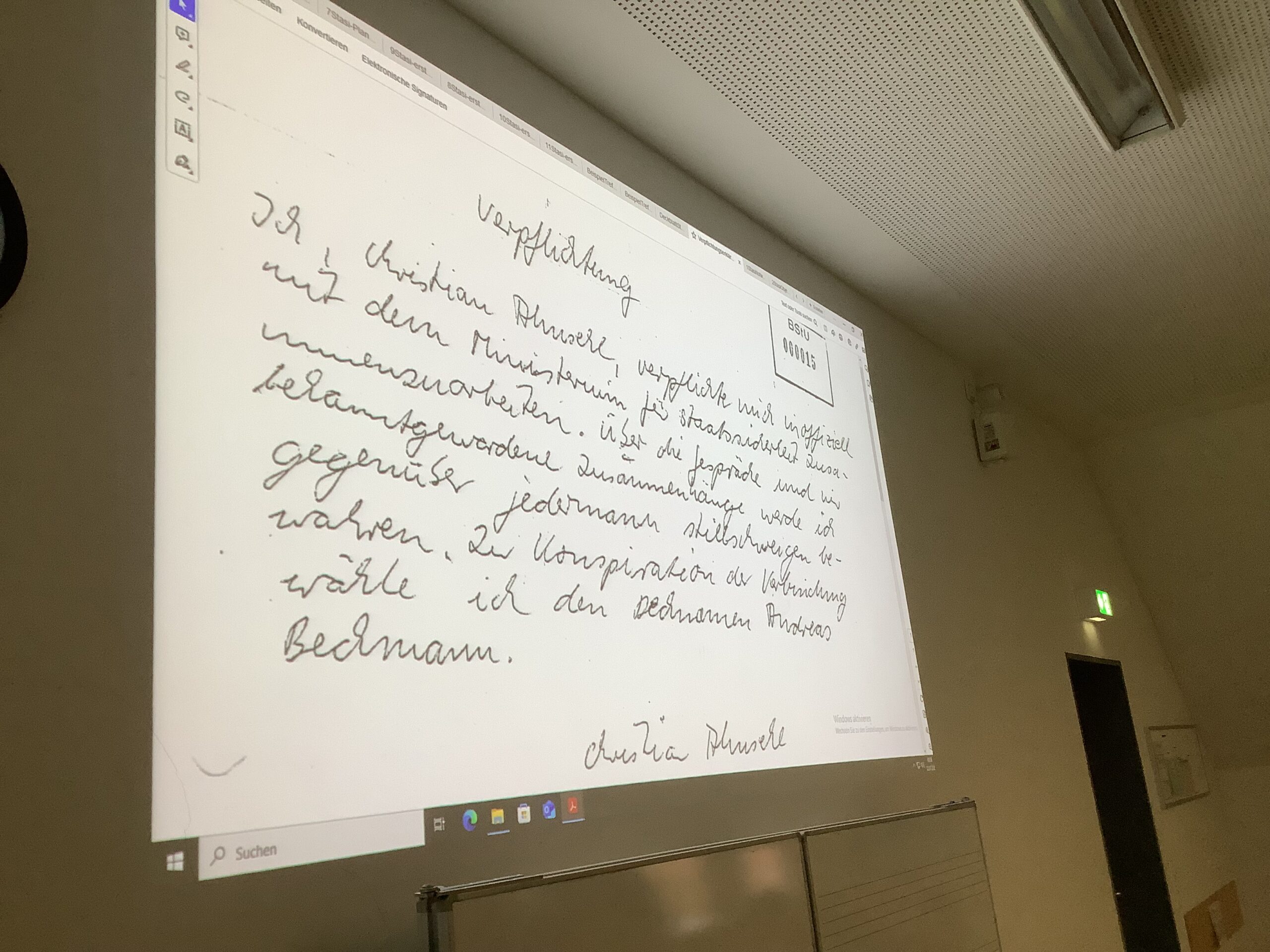

Er erklärte sich zur Mitarbeit bereit. Die Stasi baute in der Folge ein „kontrolliertes Vertrauensverhältnis“ zu ihm auf, mit konspirativen Treffen in Autos und Wohnungen, die zwei Mal wöchentlich stattfanden. Sein erster Auftrag war die Beobachtung einer Kirchenveranstaltung in Rostock. Kurz darauf begann seine eigentliche Tätigkeit als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) unter dem Decknamen „Andreas Beckmann“: Er wurde bei den Sieben-Tages-Adventisten eingeschleust. Die geheimen Treffen der Gruppe im Keller einer Villa erhöhten die Spannung für den Jugendlichen und gaben ihm das Gefühl, wichtig zu sein. Nach jedem Treffen berichtete er der Stasi detailliert über Lagepläne, Gesprächsinhalte und die Identifikation von Personen mittels Fotos.

Doch mit der Zeit wuchs der innere Widerstand. Eine beiläufige Frage seines Vaters: „Ist irgendetwas mit der Stasi?“, belastete ihn. Christian Ahnsehl versuchte, die Treffen zu „schwänzen“, doch die Stasi reagierte psychologisch geschickt. Eine Postkarte, die seine Mutter erhielt, unterzeichnet mit „Andreas Beckmann“, machte ihm die Tragweite seiner Verstrickung bewusst. Drei Monate lang rang er um seinen Ausstieg. Die Stasi setzte ihn unter Druck, appellierte an seine Person und versuchte sogar, Druck über seine Familie aufzubauen. Die entscheidende Situation war, als das MfS ihn aufforderte, Informationen über seine Bandkollegen zu sammeln. Diese moralische Grenze war es, die seinen Wunsch nach Ausstieg bekräftigte. Es gelang ihm schließlich, seine Tätigkeit für den Geheimdienst einzustellen.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands stellte sich Christian Ahnsehl seiner Vergangenheit. Er entschuldigte sich persönlich bei dem Leiter der Sieben-Tages-Adventisten und suchte weitere Personen aus dem bespitzelten Kreis auf, um sich auch bei ihnen zu entschuldigen und das Geschehene aufzuarbeiten. Er recherchierte auch seinen damaligen Führungsoffizier beim MfS, Herrn Schröder, und setzte sich mit dessen Biografie auseinander.

Christian Ahnsehls Vortrag traf auf großes Interesse bei den Schülerinnen und Schülern der 10. Klassen. Er sprach über seine anfängliche naive Begeisterung, die wachsende Erkenntnis der Diskrepanz zwischen Ideologie und Realität und die komplexen Folgen seiner Entscheidungen. Während und nach dem Vortrag gab es viele Fragen, die Herr Ahnsehl geduldig und differenziert beantwortete. Einzelne Schülerinnen und Schüler bedankten sich im Nachgang persönlich für die interessanten Einblicke. Solche direkten Begegnungen mit der Zeitgeschichte sind besonders wertvoll für das Verständnis unserer jüngsten Vergangenheit und die Funktionsweise einer Diktatur. Sie zeigen auf deutliche Weise, wie individuelle Lebenswege von politischen Systemen geprägt werden können und wie wichtig die Aufarbeitung ist, um aus der Geschichte zu lernen und unsere demokratischen Werte zu schützen.

Wir danken Herrn Christian Ahnsehl herzlich für seinen Mut, seine Offenheit und die bedeutsamen Einblicke, die er unseren Schülerinnen und Schülern gewährt hat. Es war eine Geschichtsstunde, die bleibende Eindrücke hinterließ.

W. Dorn / M. Winterstein