25.07.2014 | Fachschaft Politik und Gesellschaft

„Sehr geehrter Herr Generalsekretär, sehr geehrte Weltbank, sehr geehrte Weltpresse, sehr geehrte Vertreter der NGOs und sehr geehrte Vertreter der Regionen!“

Das ist umständlich- so die Reaktion vieler SchülerInnen, die täglich das Wort an die (simulierte) UN-Generalversammlung richteten -doch genau diese Erkenntniss war eine der wichtigsten für die teilnehmenden ZehntklässlerInnen: POL&IS steht für „Politik und Internationale Sicherheit“ und ist ein Planspiel, bei dem es um internationale Politik geht – die SchülerInnen schlüpfen entweder in die Rollen von Staaten (in der Simulation auf 11 überregionale Staaten reduziert) oder internationaler Organisationen (Vereinte Nationen, Greenpeace, Amnesty, etc) und internationale Beziehungen sind manchmal nicht ganz einfach zu verstehen.

Das ist umständlich- so die Reaktion vieler SchülerInnen, die täglich das Wort an die (simulierte) UN-Generalversammlung richteten -doch genau diese Erkenntniss war eine der wichtigsten für die teilnehmenden ZehntklässlerInnen: POL&IS steht für „Politik und Internationale Sicherheit“ und ist ein Planspiel, bei dem es um internationale Politik geht – die SchülerInnen schlüpfen entweder in die Rollen von Staaten (in der Simulation auf 11 überregionale Staaten reduziert) oder internationaler Organisationen (Vereinte Nationen, Greenpeace, Amnesty, etc) und internationale Beziehungen sind manchmal nicht ganz einfach zu verstehen.

Drei Tage also Verständnis durch selbstständiges Handeln – je drei SchülerInnen vertreten die Wirtschaft- und Außenminister bzw. den Staatschef eines Landes, die übrigen z. B. die Weltpresse oder Nichtregierungsorganisationen wie z.B. Greenpeace. Auch wenn die Ausgangssituation einzelner Staaten zu Simulationsbeginn dem realen Stand von 2014 entspricht, hat jeder Staat alle erdenklichen Handlungsoptionen – was in unserem Fall dazu führte, dass z. B. der amerikanische Präsident sein Land in den Bürgerkrieg getrieben hat, indem er sich zum Diktator ausrief oder Indien durch sein Streben nach Weltherrschaft seine Wirtschaft komplett ruiniert hat. Reale Einflussfaktoren auf Politik- sei es der globale Klimawandel oder die Notwendigkeit, als demokratischer Staatschef wieder gewählt zu werden – können hier „erlebt“ werden, und so wird internationale Politik deutlich verständlicher als im Unterricht.

Entwickelt – und im Lauf der Jahre immer wieder weiterentwickelt – wurde Polis vom Politologen Wolfgang Leidhold (Uni Köln). Im Jahr 1989 hat die Bundeswehr dieses Planspiel gekauft, erst um bei ihren Angehörigen das Verständnis für internationale Politik zu erhöhen, später auch im Einsatz für Schüler- und Studentengruppen. Entgegen vielfachen Vorurteilen handelt die Bundeswehr hier uneigennützig, denn kein Schüler kam mit der frohen Kunde „Mama, nach dem Abitur gehe ich zur Bundeswehr!“ nach Hause. Nie war Anwerbung ein Thema, und auch im Rahmen der Simulation stellte sich oft die Überlegenheit nichtmilitärischen Handelns heraus.

Entwickelt – und im Lauf der Jahre immer wieder weiterentwickelt – wurde Polis vom Politologen Wolfgang Leidhold (Uni Köln). Im Jahr 1989 hat die Bundeswehr dieses Planspiel gekauft, erst um bei ihren Angehörigen das Verständnis für internationale Politik zu erhöhen, später auch im Einsatz für Schüler- und Studentengruppen. Entgegen vielfachen Vorurteilen handelt die Bundeswehr hier uneigennützig, denn kein Schüler kam mit der frohen Kunde „Mama, nach dem Abitur gehe ich zur Bundeswehr!“ nach Hause. Nie war Anwerbung ein Thema, und auch im Rahmen der Simulation stellte sich oft die Überlegenheit nichtmilitärischen Handelns heraus.

Das besondere dieses Planspiels war aber der Rahmen: um die Mindestteilnehmerzahl zu erreichen, nahmen die SchülerInnen der Klasse 10 c (CEG) gemeinsam mit Klasse 10 c (Christoph-Jacob-Treu Gymnasium Lauf/Pegnitz) teil – vom ersten Moment an in gemischten Gruppen und vom ersten Moment an in perfekter Kooperation miteinander.

Der Ort, das Schullandheim Wartaweil direkt am Ufer des Ammersees, sucht seinesgleichen: drei Tage mit eigenem Badesteg – aber auch viel zu wenig Zeit, ihn zu nutzen.

Passendes Timing: das Planspiel ergänzt perfekt den Lehrplan des Fachs Geschichte am Ende der 10. Jahrgangsstufe.

Also drei anstrengende, aber sehr ertragreiche und gelungene Tage! (U.K. auf der Basis von SchülerInnenbeiträgen)

10.02.2014 | Fachschaft Geschichte, Fachschaft Politik und Gesellschaft

„Euch trifft keine Schuld! Aber ihr habt die Verantwortung, für die Freiheit zu kämpfen!“

Gespräch mit dem Zeitzeugen Hans Rosenfeld

Den Tag, an dem er Neumarkt verließ, weiß Hans Rosenfeld noch ganz genau: Es war der 22. Januar 1937. Im Alter von nicht einmal elf Jahren emigriert der Junge mit seinen Eltern zu Verwandten nach Argentinien. Für Juden ist es höchste Zeit, das Land zu verlassen.

Den Tag, an dem er Neumarkt verließ, weiß Hans Rosenfeld noch ganz genau: Es war der 22. Januar 1937. Im Alter von nicht einmal elf Jahren emigriert der Junge mit seinen Eltern zu Verwandten nach Argentinien. Für Juden ist es höchste Zeit, das Land zu verlassen.

Der braune Ungeist, der im Holocaust gipfeln sollte, greift immer mehr um sich. Rosenfeld, einer der noch wenigen lebenden Zeitzeugen, kommt aus New York, seinem Wohnsitz, nach Deutschland, um dort vor Schulklassen seine Erlebnisse, besonders die aus der Kindheit, zu schildern.

Er wurde 1926 in dem kleinen Ort Schopfloch bei Ansbach als Sohn eines Wollfabrikinhabers geboren. Sehr ergreifend schilderte er die Situation, der die gesamte Familie während der NS-Zeit ausgesetzt war. Von den Diskriminierungen, die der kleine „Judenbub“ während der Grundschulzeit ausgesetzt war, bis hin zu dem naiven Versuch in einer größeren Stadt in Neumarkt in der Oberpfalz unterzutauchen lässt er die Zuhörern am Lebensweg und schließlich auch am Fluchtweg der Familie Rosenfeld teilhaben.

Heute treibe eine Mission treibt Rosenfeld an. „So etwas wie das Dritte Reich darf nie wieder passieren. Ich möchte, dass die Jugend Hasspredigern nicht auf den Leim geht“, betont Rosenfeld.

In der Emigration meidet Rosenfeld alles Deutsche, ja der Hass bohrt sich bei ihm tief ein. Dies dauert bis zum Jahr 1968. Hans Rosenfeld ist damals 42 Jahre alt, als er bei einer Schifffahrt auf dem Rhein vom Kapitän angesprochen wird, der wusste, dass Rosenfeld Jude ist. „Er entschuldigte sich für das, was Deutsche den Juden angetan hatten, obwohl er überhaupt nichts dafür konnte“, erinnert sich Rosenfeld an sein Schlüsselerlebnis, das bei ihm einen Sinneswandel bewirkt. Rosenfeld überwindet seinen eigenen Hass und findet später seine Lebensaufgabe, nämlich an die Jugend zu appellieren. „Ihr habt keine Schuld für das, was im Dritten Reich geschehen ist, aber ihr habt Verantwortung dafür, dass so etwas nie wieder passiert“, ruft er energisch den Jugendlichen zu, die gebannt dem alten Mann lauschen- und ihn bis weit nach dem geplanten Veranstaltungsende mit Fragen überhäufen. Vor den Rechtsradikalen hat er aber keine Angst. „Sie haben keine Antwort auf die Frage nach ihren Zielen“, dämpft Rosenfeld die Bedenken, die manche Schüler haben.

In der Emigration meidet Rosenfeld alles Deutsche, ja der Hass bohrt sich bei ihm tief ein. Dies dauert bis zum Jahr 1968. Hans Rosenfeld ist damals 42 Jahre alt, als er bei einer Schifffahrt auf dem Rhein vom Kapitän angesprochen wird, der wusste, dass Rosenfeld Jude ist. „Er entschuldigte sich für das, was Deutsche den Juden angetan hatten, obwohl er überhaupt nichts dafür konnte“, erinnert sich Rosenfeld an sein Schlüsselerlebnis, das bei ihm einen Sinneswandel bewirkt. Rosenfeld überwindet seinen eigenen Hass und findet später seine Lebensaufgabe, nämlich an die Jugend zu appellieren. „Ihr habt keine Schuld für das, was im Dritten Reich geschehen ist, aber ihr habt Verantwortung dafür, dass so etwas nie wieder passiert“, ruft er energisch den Jugendlichen zu, die gebannt dem alten Mann lauschen- und ihn bis weit nach dem geplanten Veranstaltungsende mit Fragen überhäufen. Vor den Rechtsradikalen hat er aber keine Angst. „Sie haben keine Antwort auf die Frage nach ihren Zielen“, dämpft Rosenfeld die Bedenken, die manche Schüler haben.

Weitere Informationen unter: www.hansrosenfeld.blogspot.com

21.12.2013 | Fachschaft Politik und Gesellschaft

Am 18.12.2013 fuhren wir (30 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 9a, 10a, 10b und 10c) um 6.30 Uhr morgens nach München, um uns die Staatsregierung genauer anzusehen. Wir hatten uns bei der Anmeldung für das Spezialthema „Die EU als europäischer Finanzraum“ entschieden. Und so kamen wir 2 Stunden und eine lustige Busfahrt später im Finanzministerium an. Dort wartete bereits eine Brotzeit auf uns (Brezeln, wie es sich für Bayern gehört). Der erste Referent erzählte uns etwas über Finanzen im Allgemeinen und erklärte uns anhand eines Organisationsplans, wie die Arbeit im Ministerium abläuft. Nach einer kurzen Pause, in der wir uns alle mit Infomaterial und Taschen mit dem bayerischen Staatswappen zudeckten, informierte uns der zweite Referent über seine Arbeit in der Servicestelle der bayerischen Staatsregierung. Er beantwortet dort Fragen der Bürger zu aktuellen Themen. Anschließend durften wir alle noch einen Einstellungstest ausfüllen, um unser Wissen über Bayern und die Regierung zu testen und aufzufrischen. Danach kam ein Referent, der mit uns ein spannendes Quiz über die EU machte. Anschließend gab es ein reichliches Mittagessen (natürlich auch typisch bayerisch). Nachdem wir alle satt waren, liefen wir mit einem Führer vom Finanzministerium zur Staatskanzlei. Bevor wir hineingingen, machten wir noch einige Gruppenfotos. Der Führer erzählte uns, wieso die Staatskanzlei nicht wie ein übliches Bürogebäude aussieht (der Bau darf mit seinem Aussehen nicht das Aussehen des alten Häuserensembles daneben nicht beeinträchtigen). Abschließend durften wir noch den Saal besichtigen, in dem der Ministerpräsident sich mit den Ministern berät. Um 16 Uhr sind wir erschöpft in den Bus gestiegen und nach Erlangen zurückgefahren, wo wir gegen 18 Uhr angekommen sind. Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bei den vier Referenten für ihre spannenden und lehrreichen Vorträge bedanken, ebenso bedanken wir uns bei den Lehrern Frau Vogel und Herrn Eisenmann, die uns diesen tollen Ausflug ermöglicht haben. Wir hoffen, dass auch in Zukunft viele Schüler nach München fahren wollen und dürfen, wir zumindest können es nur empfehlen! (Lisa Nöth, Klasse 10)

Am 18.12.2013 fuhren wir (30 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 9a, 10a, 10b und 10c) um 6.30 Uhr morgens nach München, um uns die Staatsregierung genauer anzusehen. Wir hatten uns bei der Anmeldung für das Spezialthema „Die EU als europäischer Finanzraum“ entschieden. Und so kamen wir 2 Stunden und eine lustige Busfahrt später im Finanzministerium an. Dort wartete bereits eine Brotzeit auf uns (Brezeln, wie es sich für Bayern gehört). Der erste Referent erzählte uns etwas über Finanzen im Allgemeinen und erklärte uns anhand eines Organisationsplans, wie die Arbeit im Ministerium abläuft. Nach einer kurzen Pause, in der wir uns alle mit Infomaterial und Taschen mit dem bayerischen Staatswappen zudeckten, informierte uns der zweite Referent über seine Arbeit in der Servicestelle der bayerischen Staatsregierung. Er beantwortet dort Fragen der Bürger zu aktuellen Themen. Anschließend durften wir alle noch einen Einstellungstest ausfüllen, um unser Wissen über Bayern und die Regierung zu testen und aufzufrischen. Danach kam ein Referent, der mit uns ein spannendes Quiz über die EU machte. Anschließend gab es ein reichliches Mittagessen (natürlich auch typisch bayerisch). Nachdem wir alle satt waren, liefen wir mit einem Führer vom Finanzministerium zur Staatskanzlei. Bevor wir hineingingen, machten wir noch einige Gruppenfotos. Der Führer erzählte uns, wieso die Staatskanzlei nicht wie ein übliches Bürogebäude aussieht (der Bau darf mit seinem Aussehen nicht das Aussehen des alten Häuserensembles daneben nicht beeinträchtigen). Abschließend durften wir noch den Saal besichtigen, in dem der Ministerpräsident sich mit den Ministern berät. Um 16 Uhr sind wir erschöpft in den Bus gestiegen und nach Erlangen zurückgefahren, wo wir gegen 18 Uhr angekommen sind. Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bei den vier Referenten für ihre spannenden und lehrreichen Vorträge bedanken, ebenso bedanken wir uns bei den Lehrern Frau Vogel und Herrn Eisenmann, die uns diesen tollen Ausflug ermöglicht haben. Wir hoffen, dass auch in Zukunft viele Schüler nach München fahren wollen und dürfen, wir zumindest können es nur empfehlen! (Lisa Nöth, Klasse 10)

20.12.2013 | Fachschaft Politik und Gesellschaft

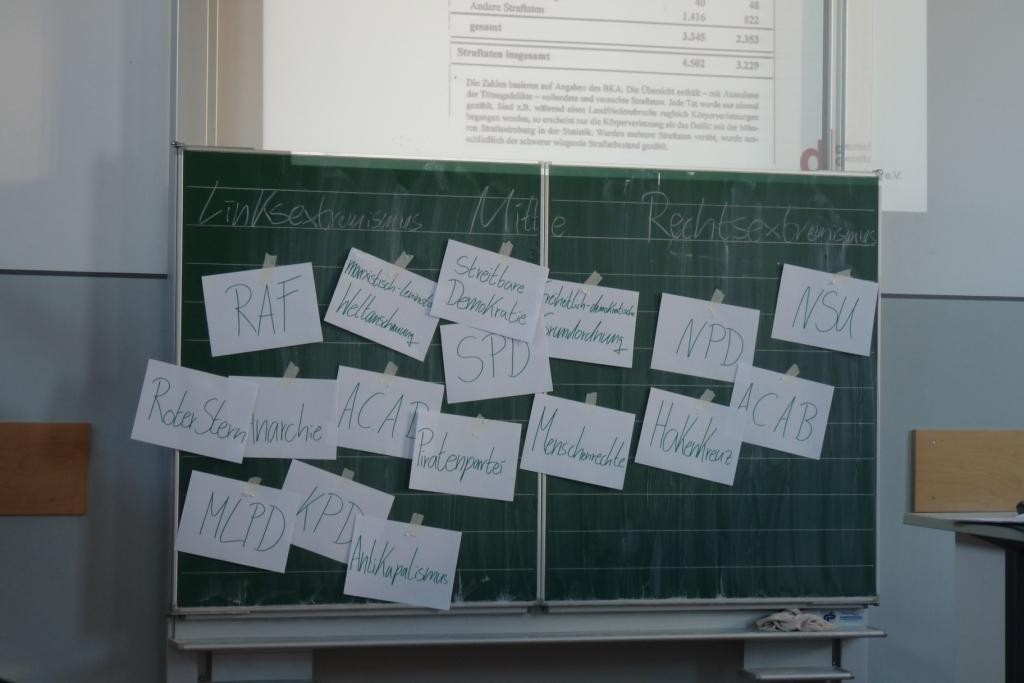

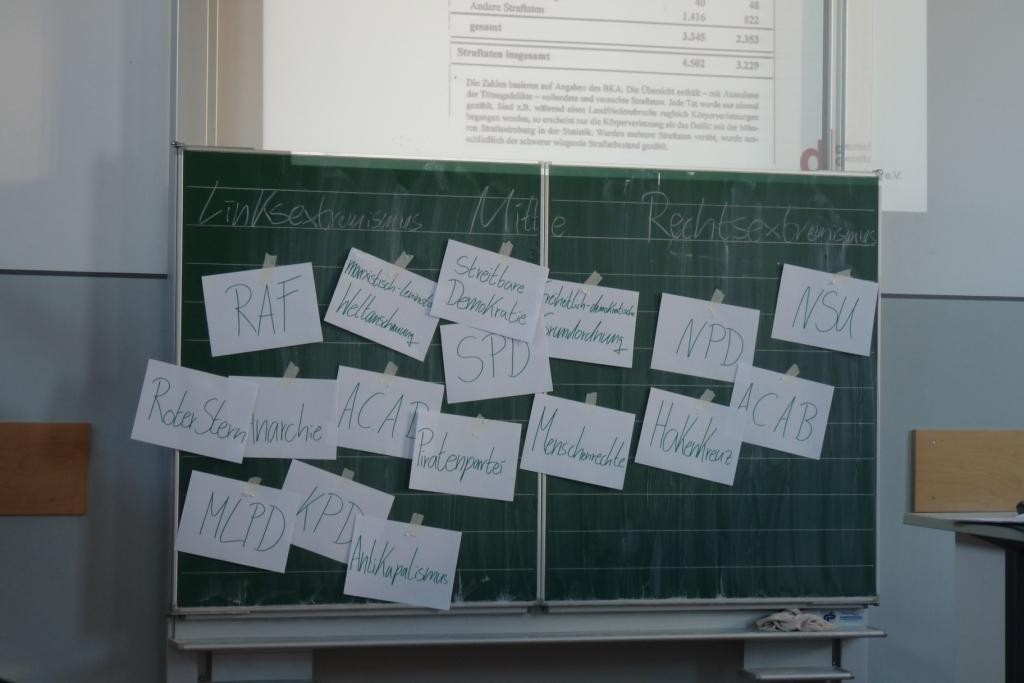

Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern immer auch gefährdet. Politischer Extremismus wird, kurz gesagt, als Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung definiert. Welche Gefahren gehen vom Rechtsextremismus und vom Linksextremismus aus? Letzteres stellt hierbei ein bisher kaum erforschtes Phänomen dar. Welche Gruppierungen, Publikationen, Symbole, Argumentationsmuster und Musik gibt es im Bereich Linksextremismus? Wie äußert sich linksextremistische Gewalt? Am 17. Dezember 2013 hat unsere Klasse 10c an einem ganztägigen Workshop zu diesem Thema teilgenommen.

Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern immer auch gefährdet. Politischer Extremismus wird, kurz gesagt, als Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung definiert. Welche Gefahren gehen vom Rechtsextremismus und vom Linksextremismus aus? Letzteres stellt hierbei ein bisher kaum erforschtes Phänomen dar. Welche Gruppierungen, Publikationen, Symbole, Argumentationsmuster und Musik gibt es im Bereich Linksextremismus? Wie äußert sich linksextremistische Gewalt? Am 17. Dezember 2013 hat unsere Klasse 10c an einem ganztägigen Workshop zu diesem Thema teilgenommen.

Dafür reiste extra Frau Dr. Tuchscheerer aus Berlin an, Mitarbeiterin der „Deutschen Gesellschaft“. Dieser Verein wurde unmittelbar nach dem Mauerfall gegründet – mit westdeutschen und ostdeutschen Mitgliedern der damaligen Opposition zum SED Regime. Zu den damaligen Gründungsmitgliedern zählten unter anderem auch Berühmtheiten wie Willy Brandt oder Johannes Rau, heute ist auch Angela Merkel Mitglied. Die Gesellschaft startete im Sommer 1990 den ersten Ost-/Westdeutschen Schüleraustausch und leistet mittlerweile vor allem politische Bildungsarbeit zur Stärkung der Demokratie.

In dem Workshop haben wir anhand von Videoanalysen, Postern und Symbolen verschiedene Arten von Extremismus kennengelernt- den fundamentalistischen (religiös motiviert), linken und rechten. Die Gefahren des Rechtsextremismus sind am bekanntesten und er wird allgemein für am gefährlichsten erachtet, während Linksextremismus teilweise nicht in der Politik und Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

Um uns über Linksextremismus zu informieren, setzte Frau Tuchscheerer auf verschiedene Vermittlungswege. Beispielsweise analysierten wir einen Film über ein Mitglied einer radikalen linken Gruppierung, dekonstruierten einen linksextremistischen Punksong und erarbeiteten in Gruppen Forderungen verschiedener marxistischen bzw. anarchistischer Parteien. Dabei ist uns aufgefallen, dass der Linksextremismus von Teilen der als weniger fatal betrachtet wird, da linke Grundwerte auf den ersten Blick annehmbar scheinen. Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf, dass diese stark zugespitzt und als einzig richtige Möglichkeit einer Problemlösung dargestellt werden. Das gefährdet die Demokratie, weil keine anderen Meinungen mehr zugelassen werden.

Um uns über Linksextremismus zu informieren, setzte Frau Tuchscheerer auf verschiedene Vermittlungswege. Beispielsweise analysierten wir einen Film über ein Mitglied einer radikalen linken Gruppierung, dekonstruierten einen linksextremistischen Punksong und erarbeiteten in Gruppen Forderungen verschiedener marxistischen bzw. anarchistischer Parteien. Dabei ist uns aufgefallen, dass der Linksextremismus von Teilen der als weniger fatal betrachtet wird, da linke Grundwerte auf den ersten Blick annehmbar scheinen. Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf, dass diese stark zugespitzt und als einzig richtige Möglichkeit einer Problemlösung dargestellt werden. Das gefährdet die Demokratie, weil keine anderen Meinungen mehr zugelassen werden.

Zum Abschluss des Workshops hat die Klasse die Erkenntnisse des Vormittags in Form einer Talkshow zusammengefasst, bei der die teilnehmenden Charaktere verschiedene Meinungen zum Extremismus vertraten – in den Rollen von Polizisten, arbeitslosen Bürgern, Anarchisten des schwarzen Blocks, etc -und so noch einmal zur Diskussion stellten.

Alles in allem war der Workshop vielseitig aufgebaut und sehr abwechslungsreich, sicher eine Bereicherung des regulären Unterrichts. (Marleen Kloosterman und Eva Schleicher, 10c)

10.12.2013 | Fachschaft Politik und Gesellschaft

„WAS BRAUCHT ES, BIS EIN MENSCH AUSWANDERT UND ALLES HINTER SICH LÄSST?“

Die Medienlandschaft ist seit Jahren voll mit Meinungen – oder sollte man besser sagen „Vorurteilen“ ? – zum Thema Migration nach Deutschland. Die „Armutsflüchtlinge“, wahlweise aus Rumänien oder Schwarzafrika lösen die „Computerinder“ ab, von denen aber viel zu wenige nach Deutschland kommen wollten.

Das CEG hat für seine 11. Jahrgangsstufe in Rahmen des Sozialkundeunterrichts versucht, ein wenig Licht ins verwirrende Chaos zu bringen: im Dezember 2013 konnte unsere Schule Professor Dr. Rainer Trinczek dafür gewinnen, einen Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „Migration“ durchzuführen.

Prof. Trinczek ist dabei nicht nur ein ausgewiesener Experte – er betreut z. B. ein Forschungsprojekt zum demographischen Wandel- er kann als Lehrstuhlinhaber der FAU auch das eine oder andere lokale Detail beisteuern.

Die Notwendigkeit von Einwanderung nach Deutschland ist im Zeichen der seit nun fast 50 Jahren sinkenden Geburtenzahlen unbestritten, denn eine alternde Gesellschaft zieht einen Strauß von (eher unangenehmen) Folgen nach sich: die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, allen voran der Rente, aber auch die Gefährdung der Produktivität deutscher Unternehmen durch Mitarbeitermangel bis hin- so Trinczek – zu einem Umschwung der politischen Mehrheitsverhältnisse: da in einer Demokratie Parteien darauf angewiesen sind, die Mehrheitsmeinungen und – anliegen zu vertreten, um gewählt zu werden, könnte sich folgendes Szenario einstellen: die Generation 50+ wächst anteilig an der Bevölkerung, zusätzlich aber ist deren Wahlbeteiligung viel höher als die jüngerer Deutscher, so dass die politische Landschaft immer mehr von Älteren und deren Wünschen geprägt sein wird.

In der an diesen Impulsvortrag anschließenden Diskussion mit Schülerinnen und Schülern der Q11 zeigte sich deutlich, dass die junge Generation die positiven Effekte der Einwanderung nicht nur sieht, sondern dass der Umgang von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen für sie eine Selbstverständlichkeit darstellt, sowohl im Schulalltag am CEG als auch in ihrer Freizeit. (Stichwort: CEG als Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage)

Die Schülerinnen und Schüler nutzen die Gelegenheit auch, um Prof. Trinczek nach den aktuellen Migrationsentwicklungen zu befragen – und bekamen zur Antwort, dass seit kurzem die hochqualifizierten Migranten deutlich überwiegen, und dass sowohl das Gesamtqualifikationsniveau wie die Erwerbstätigenquote der aktuellen Migranten deutlich über dem deutschen Durchschnitt liegt.

Eine gelungene Veranstaltung – so die Rückmeldung unserer Schülerinnen und Schüler – nicht nur, weil sie die Chance hatten, den aktuellen Stand der Migrationsforschung zu erleben, sondern auch, weil Prof. Trinczek Einblicke in den Universitätsalltag bot- und damit unseren Schülerinnen und Schülern ein wenig Studienorientierung. (U.K.)

Das ist umständlich- so die Reaktion vieler SchülerInnen, die täglich das Wort an die (simulierte) UN-Generalversammlung richteten -doch genau diese Erkenntniss war eine der wichtigsten für die teilnehmenden ZehntklässlerInnen: POL&IS steht für „Politik und Internationale Sicherheit“ und ist ein Planspiel, bei dem es um internationale Politik geht – die SchülerInnen schlüpfen entweder in die Rollen von Staaten (in der Simulation auf 11 überregionale Staaten reduziert) oder internationaler Organisationen (Vereinte Nationen, Greenpeace, Amnesty, etc) und internationale Beziehungen sind manchmal nicht ganz einfach zu verstehen.

Das ist umständlich- so die Reaktion vieler SchülerInnen, die täglich das Wort an die (simulierte) UN-Generalversammlung richteten -doch genau diese Erkenntniss war eine der wichtigsten für die teilnehmenden ZehntklässlerInnen: POL&IS steht für „Politik und Internationale Sicherheit“ und ist ein Planspiel, bei dem es um internationale Politik geht – die SchülerInnen schlüpfen entweder in die Rollen von Staaten (in der Simulation auf 11 überregionale Staaten reduziert) oder internationaler Organisationen (Vereinte Nationen, Greenpeace, Amnesty, etc) und internationale Beziehungen sind manchmal nicht ganz einfach zu verstehen. Entwickelt – und im Lauf der Jahre immer wieder weiterentwickelt – wurde Polis vom Politologen Wolfgang Leidhold (Uni Köln). Im Jahr 1989 hat die Bundeswehr dieses Planspiel gekauft, erst um bei ihren Angehörigen das Verständnis für internationale Politik zu erhöhen, später auch im Einsatz für Schüler- und Studentengruppen. Entgegen vielfachen Vorurteilen handelt die Bundeswehr hier uneigennützig, denn kein Schüler kam mit der frohen Kunde „Mama, nach dem Abitur gehe ich zur Bundeswehr!“ nach Hause. Nie war Anwerbung ein Thema, und auch im Rahmen der Simulation stellte sich oft die Überlegenheit nichtmilitärischen Handelns heraus.

Entwickelt – und im Lauf der Jahre immer wieder weiterentwickelt – wurde Polis vom Politologen Wolfgang Leidhold (Uni Köln). Im Jahr 1989 hat die Bundeswehr dieses Planspiel gekauft, erst um bei ihren Angehörigen das Verständnis für internationale Politik zu erhöhen, später auch im Einsatz für Schüler- und Studentengruppen. Entgegen vielfachen Vorurteilen handelt die Bundeswehr hier uneigennützig, denn kein Schüler kam mit der frohen Kunde „Mama, nach dem Abitur gehe ich zur Bundeswehr!“ nach Hause. Nie war Anwerbung ein Thema, und auch im Rahmen der Simulation stellte sich oft die Überlegenheit nichtmilitärischen Handelns heraus.